沖縄の未来を考えるとき、欠かせないキーワードの1つが「循環(サーキュラー)」です。

けれども実際に地域でそれをどう実践していけるのか、まだ手探りの部分も多いのが現状です。

だからこそ今回は、私たち自身もまずは学び、考える場として、サーキュラーエコノミー(循環経済)の基本をみんなで理解しながら、沖縄での可能性を探る勉強会を企画しました。

「産業」という視点はもちろん、身近な暮らしや仕事の中に“循環”をどう取り入れていけるのか。

さまざまな分野の実践者、専門家、スタートアップの皆さんと共に、これからの沖縄らしい“サーキュラーのかたち”を考える時間となりました。

“循環する地域”への第一歩

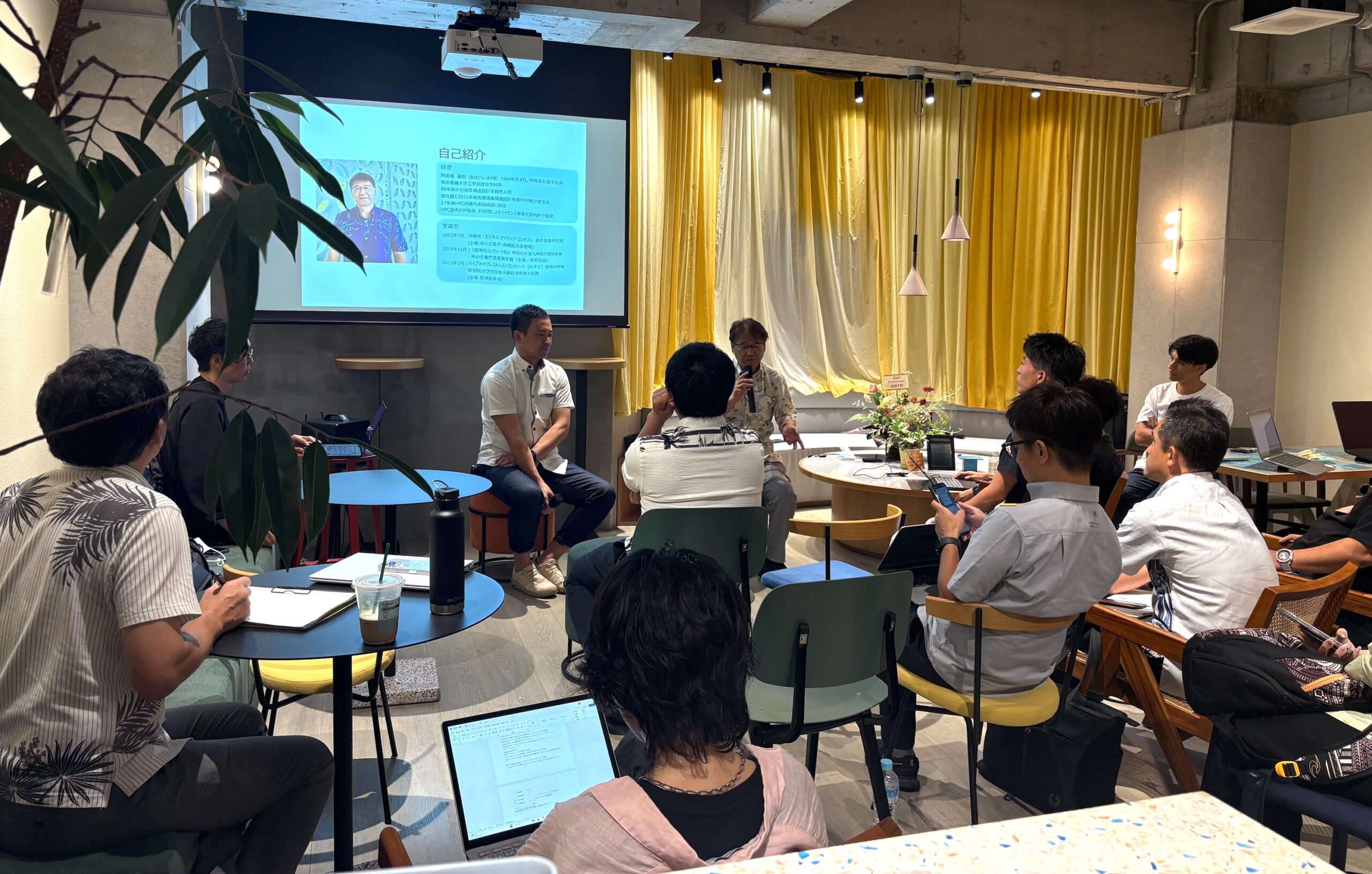

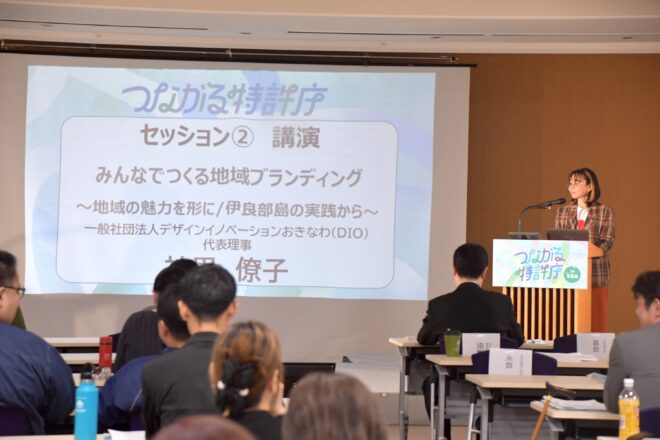

2025年9月25日、那覇市・東町のリノベーションビル「HAVE A GOOD DAY」(※)にて、サーキュラーエコノミーをテーマにした勉強会「【デザインイノベーションおきなわ × eiicon × HAVE A GOOD DAY】循環する地域をどうデザインする?サーキュラーエコノミー入門」を開催しました。

サーキュラーエコノミー(循環経済)とは、資源を使い捨てにせず、再利用・再設計を通じて循環させることで、持続可能な社会をつくる新しい経済モデルです。

日本でも政府が「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への移行を国家戦略と位置づけて法整備や「循環経済ビジョン2020」の策定、官民連携の強化などを進めており、2030年までに循環経済関連ビジネスの市場規模を80兆円以上にする目標を掲げています。

本勉強会では、すでにサーキュラーエコノミーの考え方を取り入れてビジネスを展開している実践者から、国の政策の方向性、国内外の最新動向、そして沖縄の現場での実践例や課題について話を伺い、スタートアップによるショートピッチや参加者同士のシェアを通じて、サーキュラーエコノミーの基礎を理解しながら、沖縄における可能性を一緒に考える時間にすべく、私たちと、全国でスタートアップ支援などを行う株式会社eiiconとの共同開催で、HAVE A GOOD DAYの協力のもと企画しました。

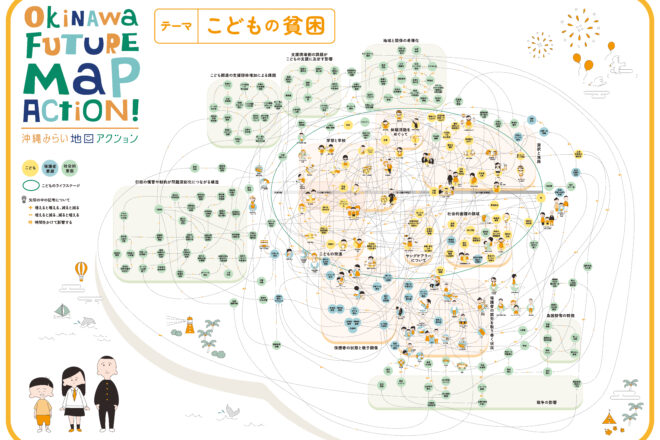

沖縄における“循環”の視点を問い直す

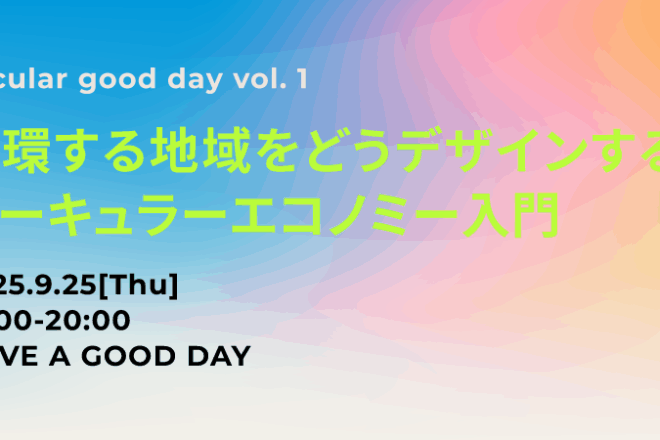

冒頭、沖縄サーキュラーエコノミーの推進プロモーター・砂川和司(すながわ・かずし)氏が登壇。「新しい経済と沖縄のこれから」と題して、日本全体の動きと沖縄の現状を対比しながら、沖縄で循環経済を実現するための課題を次の5点に整理しました。

1:設計・製造分野の担い手不足

2:リユースなど革新的サービスの不足

3:域外への輸送コストの高さ

4:分別・収集体制の未整備

5:高度なリサイクル技術の不足

一般廃棄物のリサイクル率の低迷、産業廃棄物の排出量が高い水準で推移している沖縄県の現状をどう変えられるのか。来場者それぞれの立場で考えるべき、喫緊の課題であることを示唆しました。

世界の潮流から見えるヒント

続いては、社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」の運営や、企業や自治体への支援など、環境やサーキュラーエコノミーの分野で幅広く事業を行うハーチ株式会社の代表・加藤佑(かとう・ゆう)氏がオンラインにて登場。

国際的な知見も持つ加藤氏は、サーキュラーエコノミーの先進エリアであるEUのサーキュラーエコノミーの潮流を紹介。EU市場に投入される製品に対し、欧州委員会が今後、製品分野ごとのエコデザイン要求の順守を義務付けることを決めた法規制「ESPR(Eco design for Sustainable Products Regulation)」、また、海藻からできた食べられる容器包装を提供するイギリスの企業、ココナッツの殻からクーラーボックスを作ったフィリピンの企業、空気中の二酸化炭素を吸収して育った植物廃材を再資源化し、建築内装に活用する岐阜県の企業の事例など、循環経済がすでに「経済競争力の源泉」になっている現状を解説しました。

加藤氏は最後に、「サーキュラーエコノミーと沖縄」というテーマについても触れ、琉球ガラス、「雨端(アマハジ)」「貫木屋(ヌチジヤー)」形式を用いた建築物、自然の恵みを大事にし、食材を無駄にしない沖縄料理など、古くからサーキュラーエコノミーを体現してきた沖縄の人たちに敬意を評しながら、「沖縄の資源を使って、何ができるか?」と沖縄の可能性に期待を寄せました。

沖縄から生まれている実践例

後半は、県内で実際に循環ビジネスを実践する3組が登壇。

まずは未利用資源のアップサイクルを掲げ、さとうきびの未利用資源「バガス」をアップサイクルした紙、紙糸、生地など、高環境負荷素材に代わる新素材を開発するCurelabo株式会社の取締役・小渡晋治(おど・しんじ)氏に取組を共有いただきました。

沖縄の資源を活用した純国産の和紙糸を製造し続けることへの矜持、スタートアップならではの機動力を生かしたバリューチェーンの循環構造の構築、LCA(ライフサイクルアセスメント)を用いて環境負荷の軽減にコミットをしていることを証明しているものの、まだまだ経済的メリットに結びつけられていないことへの課題感について言及しました。

つぎに、ブルーエコノミーの文脈でサーキュラーエコノミーを推進する株式会社HPC沖縄の代表・阿波根昌樹(あはごん・まさき)氏が登場。「EXPO 2025 大阪・関西万博」に建てられた河森正治パビリオンの建材として使用された「海水コンクリートパネル」について、また、独自技術でカーボンワイヤーにアミノ酸を配合した「HPC ®板状礁」を海中に使用することでブルーカーボン生態系を回復しながらブルーエコノミーを創出する未来構想を語りました。

ラストは、株式会社eiiconが支援するスタートアップ・MUSCLE FOOD PROJECTのCEO・山城大(やましろ・だい)氏によるピッチを実施。こちらもさとうきびのバガスをアップサイクルしてプロテインにする事業を展開しています。

山城さんの事業はスタートしたばかりで、まだまだ苦労と課題の山。バカスを集めるにも農家の方たちに余計な手間を強いることにもなり、若いながらも先輩の農家の方とコミュニケーションを取りながら進めているそうです。これからさらなる商品化も楽しみです。

つながりから生まれる新しい循環へ

今回の勉強会には約30名に参加いただき、世界・日本・沖縄、それぞれの現場の話を通して、「サーキュラーエコノミーは1社では完結しない」こと、そして「地域がつながることでこそ、循環は生まれる」ことを共有しました。

私たちデザインイノベーションおきなわ(DIO)は、今後も仲間を増やしながら、分野や世代を超えて“つながり”をデザインしていきます。沖縄らしい循環経済のかたちを共に描きたい方は、ぜひお声がけください。

※HAVE A GOOD DAY=「ワクワクする沖縄の未来をつくる」という想いを持った、3代続く沖縄の建設会社・福地組が2023年9月にオープンしたリノベーションビル。 1階~4階はスナックやバーが店を構え、5階・6階の空き空間をリノベーションし、歴史や想いを「遺し」、あたらしく「つくる」まちづくりの拠点とすべく、オープンした。