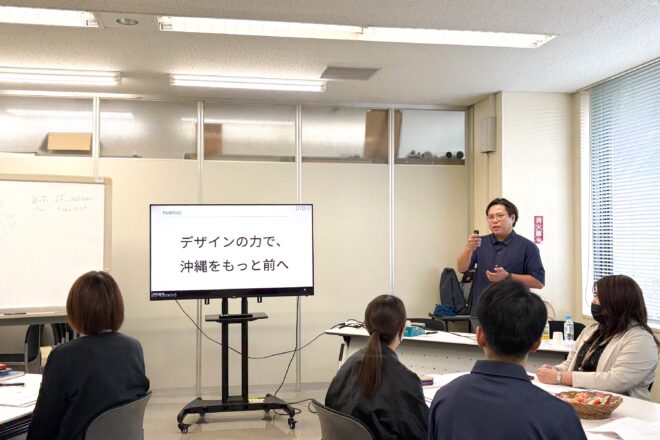

6月18日、読谷村商工会よりお声がけいただき、「令和7年度 ゆんたんざ人材ネットワークゼミ 〜読谷の未来を切り開く人材育成プログラム(施行版)〜」の第3回にて、DIOが講師となり、デザイン思考を用いた実践型セミナーを担当しました。

「ゆんたんざ人材ネットワークゼミ」は、1991年から始まった「ユンタンザ むらおこし塾」に着想を得て立ち上がった、地域の未来を担う人材育成とネットワーク形成を目的としたプロジェクトです。

第1回(3月24日)では、読谷村の成り立ちや今後のまちづくりを学んだ後、「20年後、読谷でどんなワクワクが起きているか」「そこで自分はどんな仕事をしているか」などをテーマにグループで対話を重ねました。

続く第2回(5月15日)では、「2045年のワクワクする読谷を実現するために、今の暮らしの中で“このままではまずい”“なんとかしたい”と感じることは何か?」という問いを立て、「お金持ちの村」「社長の職場体験」「つながりを持てる居場所づくり」「村内企業同士の協力」という4つのテーマが立ち上がり、チームが編成されました。

そして迎えた第3回では、DIOのファシリテートのもと、これまで浮かび上がってきたテーマに対して、デザイン思考を用いた課題解決のプロセスを体験しました。

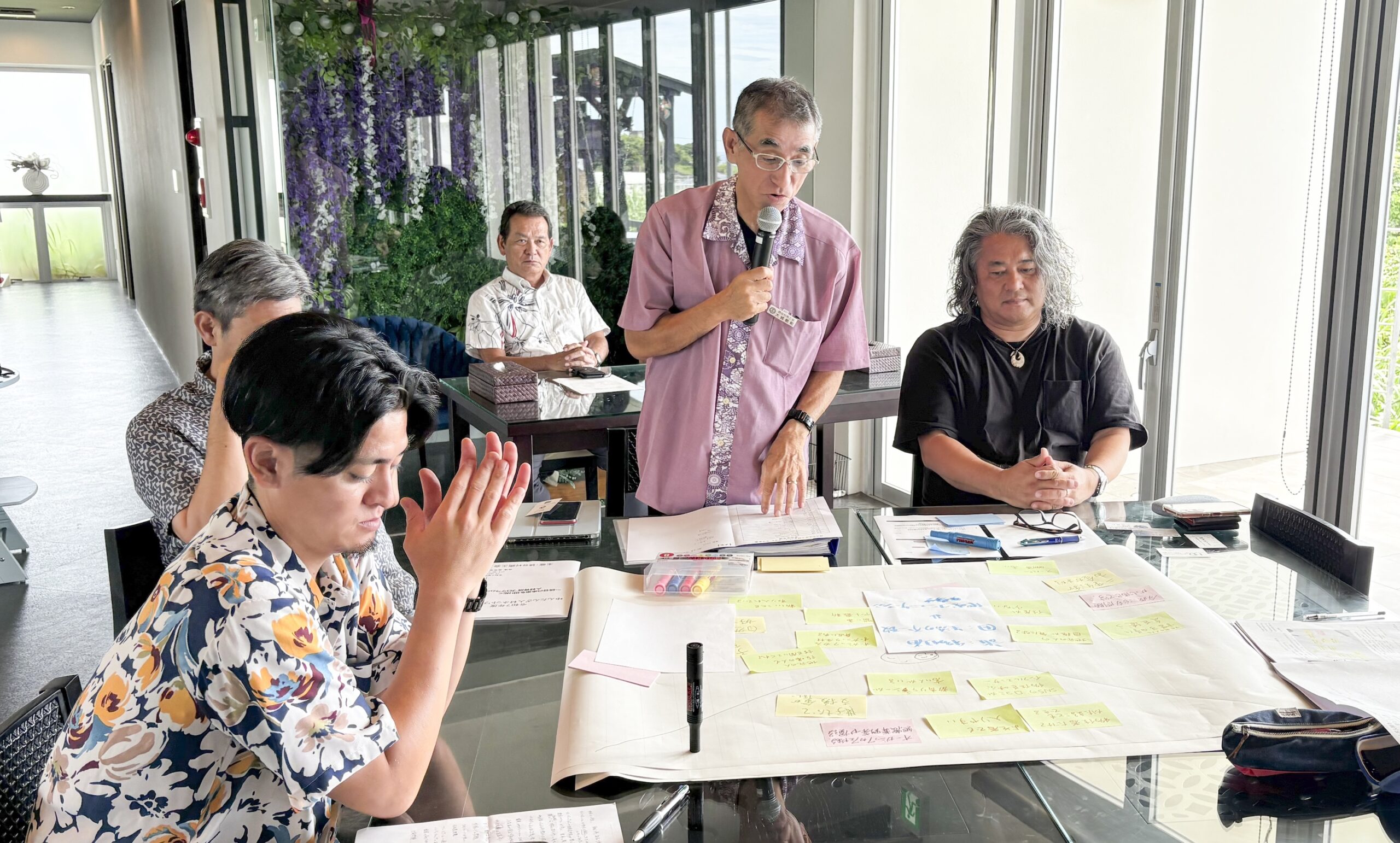

最初のワークは「共感フェーズ」。各チームは、課題に関係する対象者へのヒアリングをもとに、感情やニーズを付箋に書き出し、「共感マップ」を作成しました。次に「問題定義フェーズ」として、「誰の、どんな困りごとを解決するのか?」を議論し、言語化。ここで初めて、今体験してきた一連のプロセスが“デザイン思考”であることを解説し、参加者にその意義と応用可能性を深く理解していただきました。

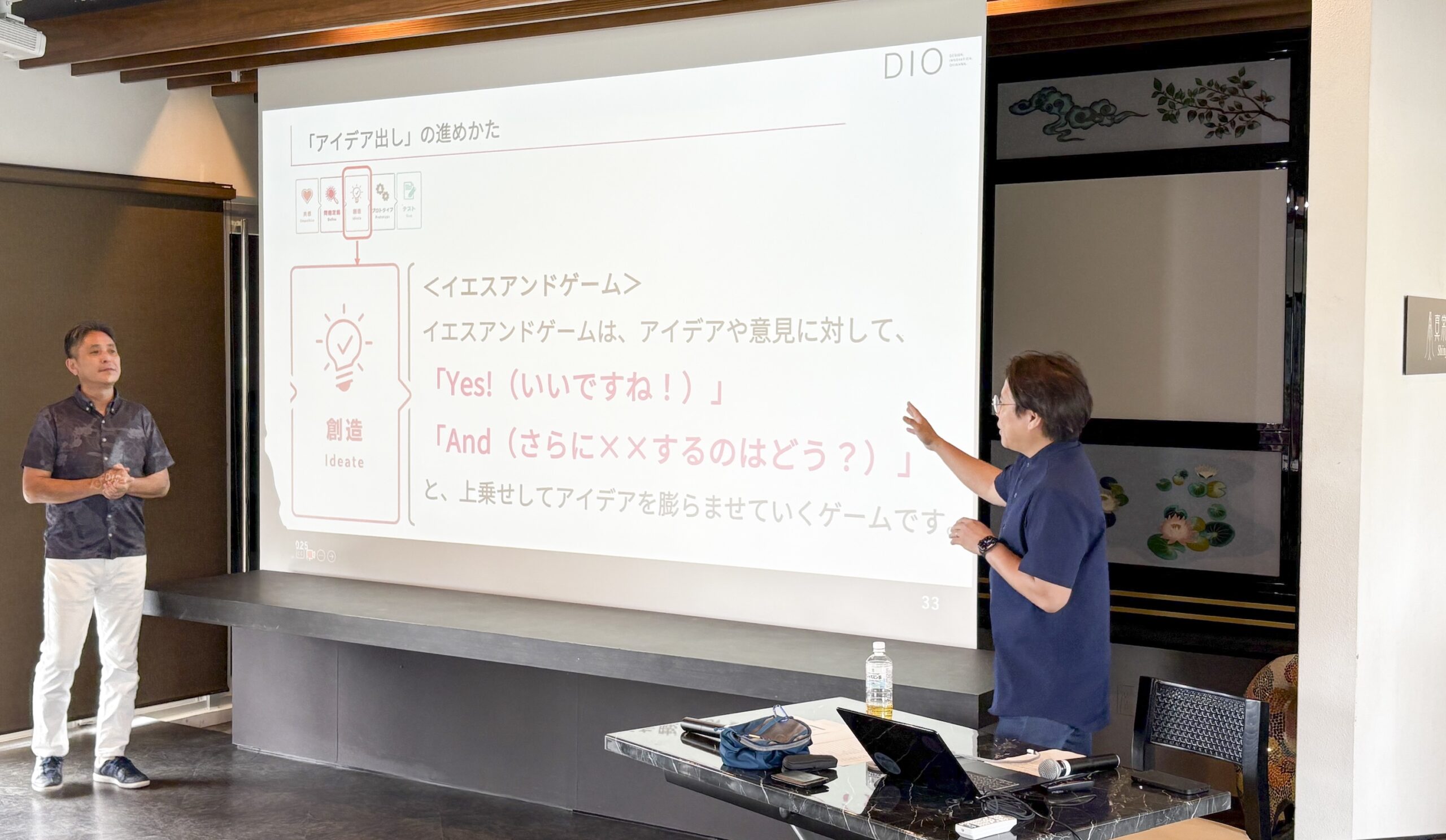

休憩を挟んで、いよいよ「創造フェーズ」へ。発散的なアイデア創出のために「イエスアンドゲーム」を取り入れながら、各チームで楽しく思考を巡らせ、自由な発想でアイデアを出し合いました。

最後は、各チームの代表がテーマごとにプレゼンテーションを実施。当日の発表内容は以下のとおりです。

「お金持ちの村」チーム

村全体の経済的豊かさを目指すため、企業からの財政支援(基金など)や人材育成につながる資金を活用するアイデアが出ました。また、そこから移住者を対象者にすることまで話が発展し、“思っていた生活とのギャップ”が課題となり、「屋号マップ」をつくって、コミュニケーションの道具とするアイデアが出ました。地域コミュニティを強化することで、結果的にお金持ちの村になる未来を想定したそうです。

「社長の職場体験」チーム

実際の経営者が参加する同チームは、二代目経営者(跡継ぎ)に焦点を当て、悩みを共有し合えるプレゼンイベントの開催を企画。実践的かつ共感ベースのネットワークづくりを提案しました。

「居場所づくり」チーム

地域に入りづらさを感じているAさんを想定し、コミュニティ参加を促すアプリのアイデアを提示。デジタルの力で孤立を防ぐ取り組みが描かれました。

「企業間ネットワーク」チーム

ネットワークづくりに課題を感じる企業関係者を対象に、体験型の交流イベントを通じて信頼関係を築いていく構想が発表されました。

セミナーはここで一区切りですが、地域の挑戦はこれからです。参加者の皆さんは自発的に8月の再集会を決定し、LINEグループで次の行動について議論を始めています。

DIOは、今回の取り組みを通じて生まれた芽が、数年後に大きなうねりとなって地域の未来をつくり出すことを願い、これからも静かに応援を続けていきます。