2025年10月15日より、DIOと昨年ご縁をいただいた財団法人台湾デザイン研究院(TDRI)との共同企画で、「台湾に学ぶ、沖縄を前へ進めるサーキュラー&ソーシャルデザインの旅」を実施しました。

この取組は、私たちDIOとTDRIとの国際連携を通じて、沖縄に根ざした共創型の地域デザイン力を育成し、地域の課題解決と価値創出の仕組みを構築する3ヵ年プロジェクトとして本年度からスタートします。

台湾にてTDRIが行った社会実装型デザインの手法を学び、地域の文脈に応じた小規模プロジェクトを試行し、その成果やプロセスを地域の学びや実践知として蓄積していきます。3年目の最終年度には、得られた知見を地域へのデザイン浸透に向けた仕組みとして可視化・普及し、地域内外での展開と人材育成を図る予定です。

1年目となる本年度は、台湾の先進的な実践を学び、その内容を成果報告会(2026年2月に開催予定)を通じて県内に広く共有。地域内リサーチや関係者との対話を通じて、次年度の共創プロジェクトに向けた設計基盤を整えてまいります。

今回、旅を共にした仲間は、サーキュラーエコノミー(循環型経済)、ソーシャルデザインに関心を持つ行政、支援者、クリエイター、学生など総勢15名。

昨年の視察を通して私たちが台湾から受けた印象は大きく3つあります。

・島国でありながらしっかりと世界に目を向けていること

・暮らしや産業の中にデザインが深く根付いていること

・サーキュラーエコノミーへの先進的な取組が進んでいること

この衝撃と感動を、ぜひ沖縄の仲間にも感じてほしい──そんな思いから今回の企画が生まれました。

沖縄も台湾と同じ島国で、限られた資源の中で暮らしています。未来を考えるうえで「循環(サーキュラー)」は欠かせないキーワードですが、地域でどう実践していくかはまだ模索の段階です。

そこで今回は、「政策へのデザインアプローチの導入」「台湾デザインにおけるAI活用」「データ活用におけるデザイン視点」「循環型経済の実装」という4つのテーマを掲げ、9月の事前勉強会を経て臨みました。

10月15日、朝9:00、私たちは台北の松山文創園区にある「台湾デザイン研究院」に集まり、副院長のOliver Linさんをはじめ、今回のプログラムを組み立てていただいたTDRIのIndustry Foresight Sectionのメンバーに迎えられ、ツアーがスタートしました。

1.台湾デザイン研究院(TDRI)

「台湾デザイン研究院(TDRI)」は台湾政府が国家戦略として進める「デザインによる社会・産業変革」の中核機関です。前身の台湾デザインセンター(TDC)が17年間にわたって築いた実績を基に、2020年に国家レベルの政策機関として昇格。「総統革新賞 最優秀賞」を受賞するなど、台湾のデザイン力を外交・経済・社会変革に結びつける「国家デザイン機構」としての地位を確立しています。TDRIは「政策」「公共」「産業」「社会」「教育」の各分野をデザインでつなぎ、産官学民が連携するプラットフォームを構築。台湾の持続可能な未来を形づくる“国家デザイン機構”として機能しています。

近年の事例で特に私たちの目を引いたものが2つありました。

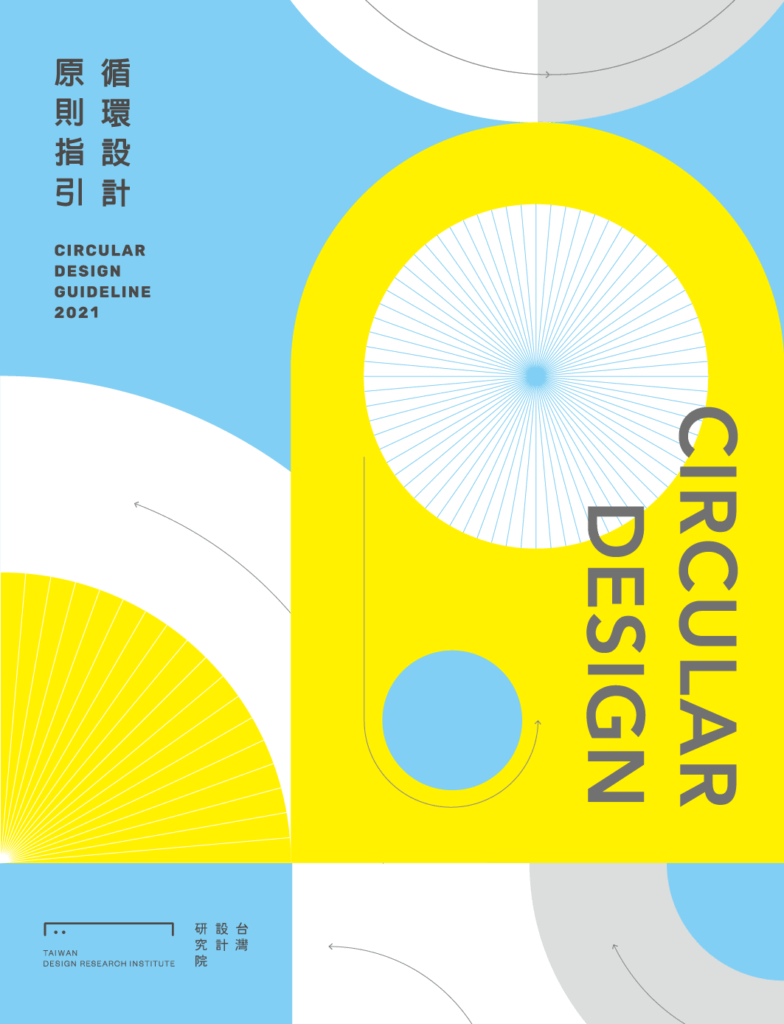

1つは、企業が直面する課題にデザインを適用していくための「デザインイノベーションツール」、サーキュラーデザインの実践に向けたガイドライン及びワークショップ用ツールなど、TDRIがこれまで積み上げてきたデザイン手法を、まさに“仕組み化”するツールを開発している点。

「デザインイノベーションツール」は、「サービスと製品開発」「デザインリソースと能力」「組織運営と戦略」「デザイン効果測定」の4種類のデザインカードとキャンバスを、ケーススタディを通して展開。台湾の公営電力会社である「台湾電力」のメンバーが組織運営に対する課題を抱えている際にこのツールを使って、デザイン、イノベーションを進めていくためのリソースとアクションを把握し、それに応じて適切な短期、中期、長期のデザイン・イノベーション戦略を検討していきました。

「サーキュラーデザインの実践に向けたガイドライン」は、サーキュラーデザイン導入のハードルを下げるだけでなく、段階的に循環デザインを組織内へ浸透させる仕組みを築き、循環デザインの普及を推進する役割を果たします。

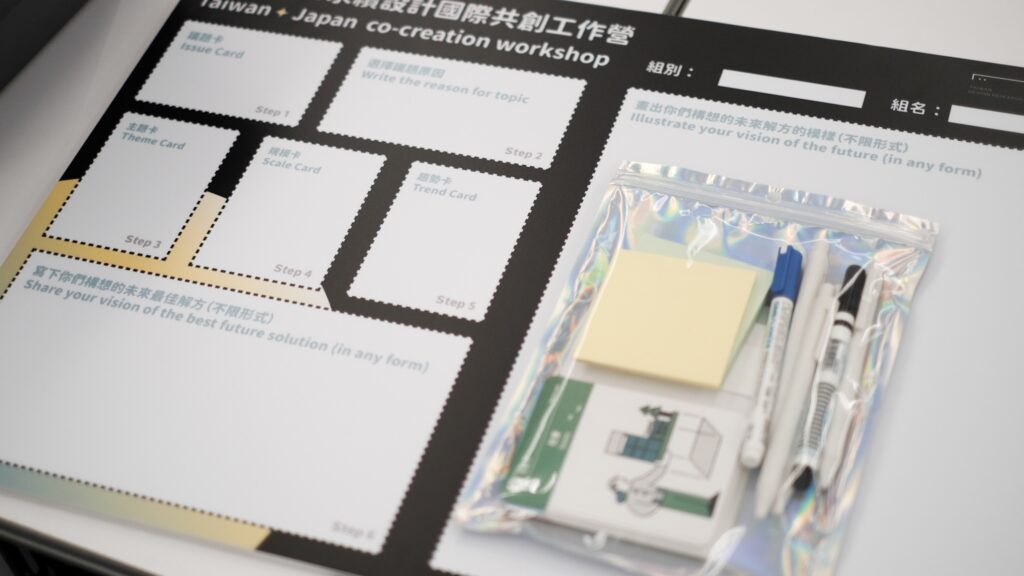

「ワークショップ用ツール」は、まさに私たちが3日目のワークショップで体験することになるツールで、地域の課題解決等でも考え方の整理に活用できるアイテムになっていました。

そして、もう1つの目を引いたものは、AIの活用でした。この数年で発達したAI技術を、TDRIがデザインの業務でどう活用しているのか。こちらは想像以上のイノベーションを起こしており、3日目のレポートで詳しく解説しますが、「AI創新情境生成工具(AI Innovation Scenario Generation Tool)」を開発していました。AIを活用した「未来シナリオ設計」「デザイン思考支援」のツールとして、研究開発、政策立案、地域創生、教育分野への活用が期待されています。

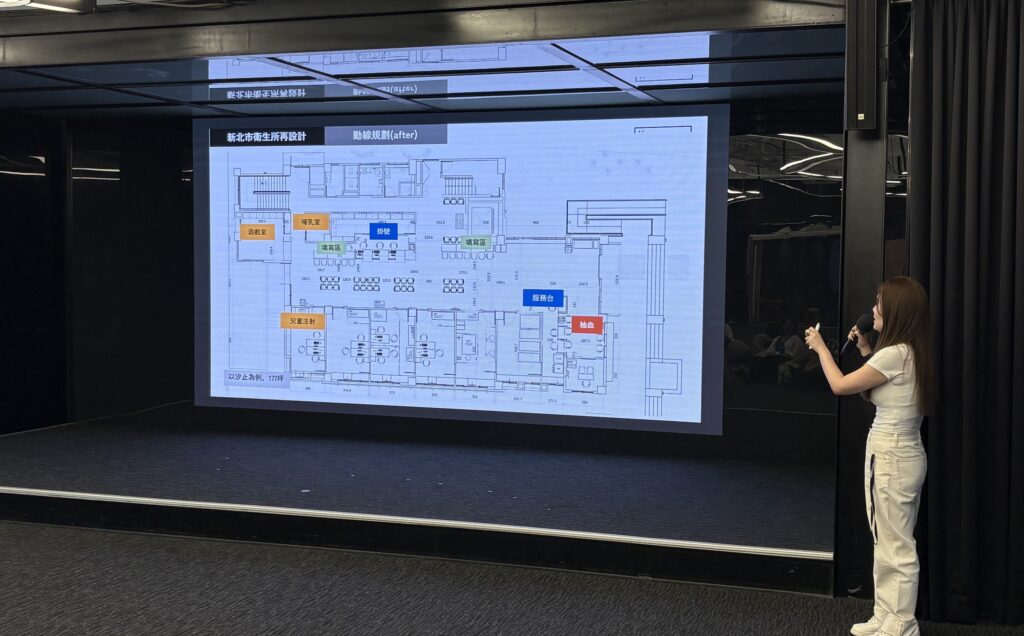

TDRIの最近の取組に続いて、今回、繁忙期のために視察がかなわなかった「新北市衛生所」のリデザインの事例をプレゼンテーションしていただきました。TDRIが新北市衛生局と協働し、老朽化した地域の衛生所(保健所)を「人にやさしく、機能的で、美しく」再構築したプロジェクトです。

これまでの衛生所は、各地の衛生所ごとにデザインや動線がバラバラで、統一感がないこと、案内情報が複雑で来訪者が迷いやすいこと、施設の柔軟性が低く流行期(例:インフルエンザ時期等)には対応が困難になること、陳旧な設備が心理的な不安感やストレスを増幅させてしまうことが課題として上がっていました。

そこで、TDRIはまず、徹底的に現場の調査、管理者や患者のヒアリングを通してニーズを整理し、デザイン計画を作成していきました。この施策により、TDRIは公共医療サービスにおける「安心感」「効率性」「美しさ」を再設計し、来訪者と職員双方にとって心地良い空間体験を実現しました。それにとどまらず、これを公共建築の標準化モデルとして各地域に展開できる仕組みを構築することを目的に、統一ロゴ、ピクトグラム、案内サイン、そして、サインを掲示する高さも規定するなど“横展開”できることを意識されたそうです。ただ、都心部と地方の衛生所の運営方法も違い、利害関係も複雑に絡んでいたために、この施策を浸透させるのに数年かかり、そこが困難だったとのこと。華やかなアウトプットからは見えない苦労話も伺えるなど、貴重な時間となりました。

【台湾デザイン研究院(TDRI)での学び】

・AI時代におけるデザインの重要性の再認識

・デザイン普及のためのわかりやすいツールのあり方

2.【サーキュラーエコノミー】REHOW

最初の視察先は、台湾を拠点とするサステナブル&アップサイクルデザインブランド「REHOW」です。テキスタイルを起点に、美学とデザインを通じて持続可能で多様な可能性を探求し、廃棄資源の再利用を推進しています。デザインを活用した自社ブランドの製品をつくるだけでなく、メガネメーカー・JINSとメガネ袋をつくるなど企業とのコラボレーションも積極的に行っています。さらに、体験メニューを通じて、繊維業のサーキュラーエコノミーを伝える活動をしています。「ゴミ=廃材」という価値観を転換し、「素材の再生」「デザインによる再価値化」を自分たちの手で楽しむことを目的としています。

この日は、製品化する際の端材、ベルトループなどでキーホルダーを作る体験をしました。参加者は思い思いの2枚の布をセレクトし、その布のサイズに合わせて好きなアルファベットや模様を描いていきました。

【REHOWでの学び】

・アップサイクルにおけるデザインの重要性

・楽しみながらアップサイクルを伝えていく手法

3.【コミュニティづくり/サーキュラーエコノミー】マンゴ・ハーブガーデン/古風小白屋(リトル・ホワイトハウス)

本日2か所目は、台北市大安区にあるコミュニティ施設「マンゴ・ハーブガーデン」と「古風小白屋」を見学。

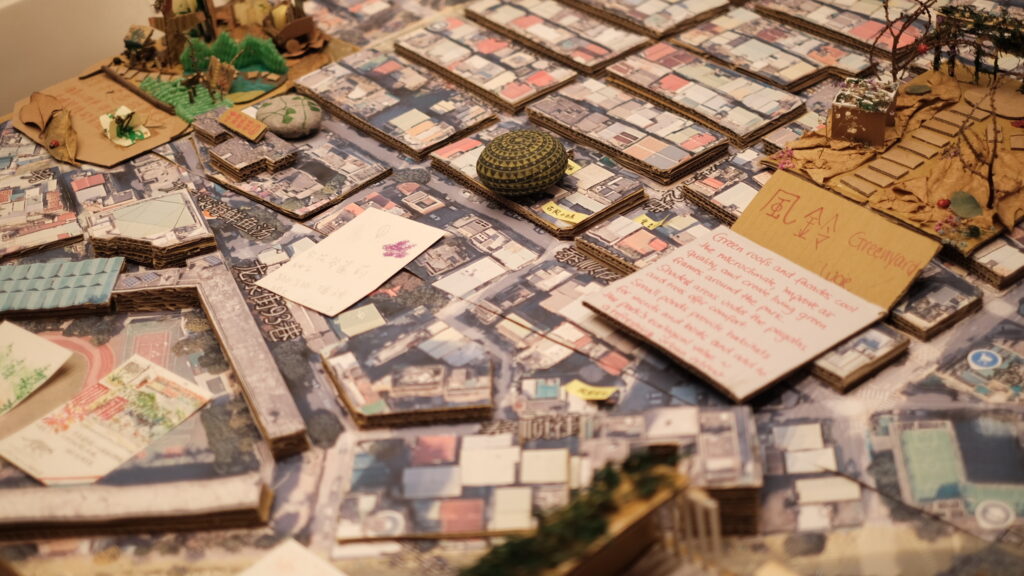

1年ぶりに訪問しましたが、「マンゴ・ハーブガーデン」は地域の方が集まれる食堂以外にも、誰でも本が借りられる図書館、そしてくつろげるカフェを運営しながら、1階では、地域の模型を置き、地域で「緑」がある場所を明示し、壁にはその場所で聞こえる「音」を言葉にして貼っていける地図があるなど、コミュニティとして大きく拡張されていました! 模型や地図は、気軽に参加でき、楽しみながら「地域を可視化」することができる仕掛けとして、とても有意義に機能しているのだろうな、と予測できました。型にはまらず、その地域ならではのコミュニティの広げ方として、とても参考になりました。

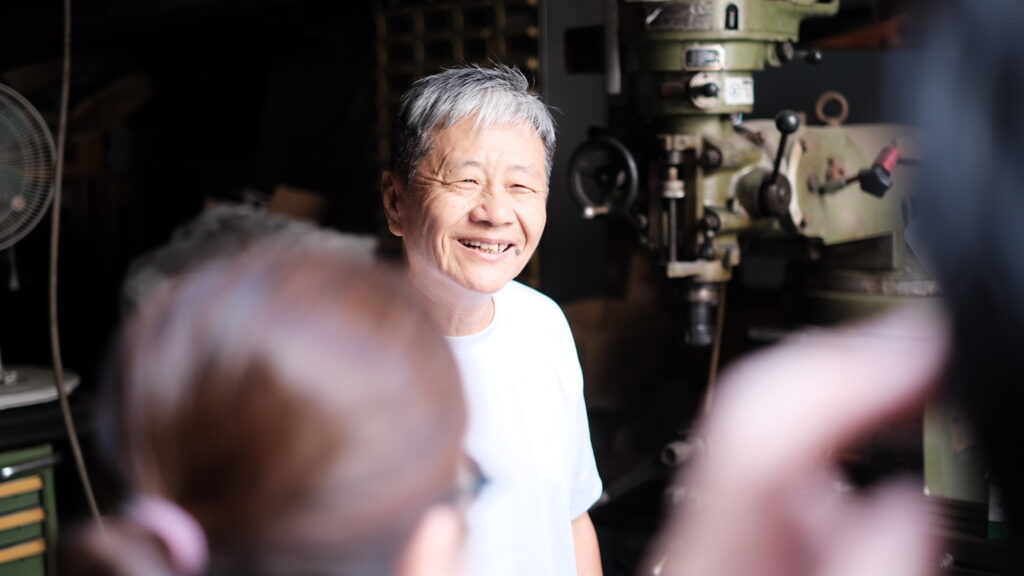

そこから歩いて2分程度の場所に、もう1つのコミュニティ「古風小白屋」、通称「リトル・ホワイトハウス」があります。こちらも1年ぶりの訪問。昨年も出迎えてくれたお兄さんの笑顔が、今年もまぶしいです! 台湾に根付いた「修理」をキーワードにつながるコミュニティで、ここで働く人たちは、全員がボランティア。例えば、家で電気製品が壊れて困っている人がここに来て、人生の先輩方にアドバイスを受けながら修理をする、一方で高齢者は若い人の役に立つことで生きがいになっている、そんな場所です。

今回のお兄さんのお話で特に心に残ったのは、「定年退職をして家にいても嫌われるけど、ここならヒーローになれる!」「私たち高齢者にも、ここに集まってくるモノにも、第二の人生がある」という言葉。何より、それを表しているのが、お兄さんの笑顔でした。

この2か所の視察では、地域に引きこもってしまっている高齢者のために、生きがいや居場所を提供して、「コミュニティをつくりたい」という強い野望を持ってこの旅に参加したメンバーの心を大いに刺激し、「自分たちの地域では“修理”だけでなく、別のサービスもキーワードとして加えられそう。それにしても、間違っていたのは私たちの心ですね」など、発想を飛躍すると同時に、これまで“当たり前”に考えてきた、“購入して、壊れたら処分をする”というリニア経済に対する強い反省の念も抱いていたのが印象的でした。

【マンゴ・ハーブガーデン/古風小白屋での学び】

・楽しみながら地域を見える化する仕掛けづくり

・地域ならではの等身大のコミュニティのつくり方

4.【AI活用/データ活用】台北科技大学 シティサイエンス研究所

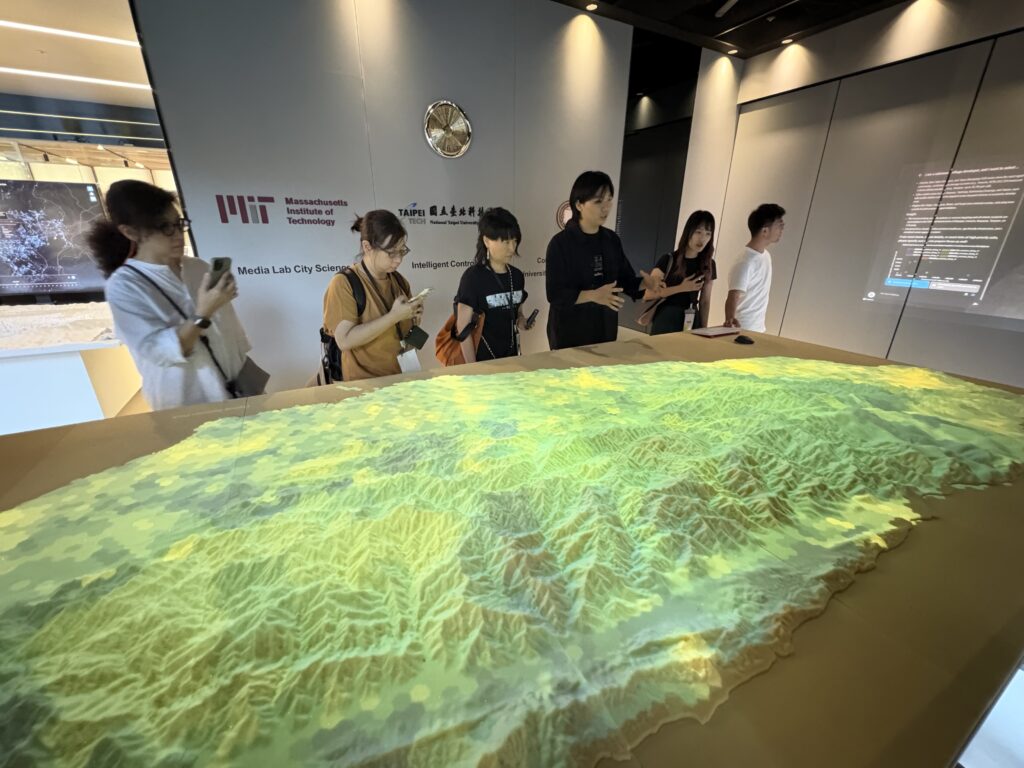

続いての訪問先は、2017年にアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)と台北科技大学とで立ち上げた研究所です。MITがアジアで初めて共同で立ち上げたラボということで、注目されています。ここでは、スマートシティに向けた都市データの分析、自律移動技術、未来の交通システムに関する最先端研究を行っています。

急激に進化する生成AIの技術を活用して、ロボット工学と都市データの統合手法を模索し、都市分析・シミュレーションへの応用を通じて、政策が人々の生活に与える影響を予測し、都市運営の効率化と住民の生活の質の向上を目指しています。

ここでは大きく3つの研究を説明いただきました。

「シティデータ」の研究では、人やモビリティの「移動」行為を可視化し、分析したデータを模型に投影し、デモンストレーションを行っていました。AIでペルソナの人物データをつくり、その人が1日の行動でどんな動きをするのか、それを模型に投影するライトとして表現していきます。模型上をライトが転々と動いている様子で行動が分かり、ひときわ明るくなっているところが人流、交通量が多い場所を表しています。例えば、ある場所で大型イベントが行われる際の人流、交通の流れを予測し、混雑防止や防災に活用する未来像を描いています。

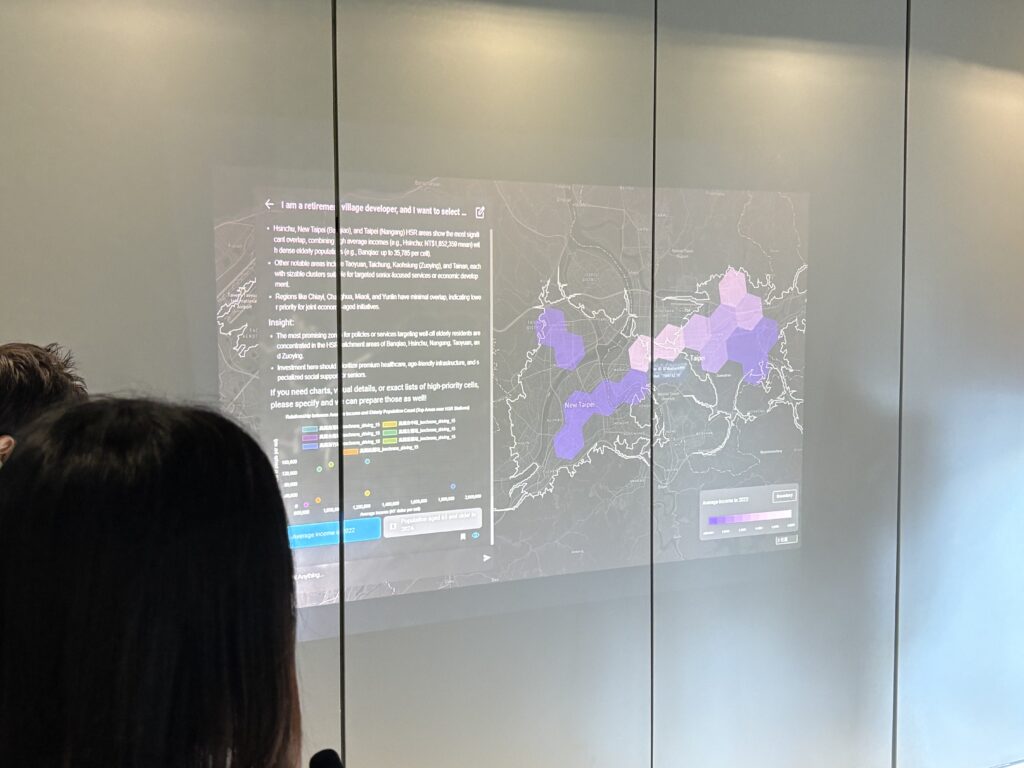

さらにAIの先端技術を複合的に使っている事例として、「都市データ」の研究を見せていただきました。例えば、人口や人流などさまざまなデータを読み込ませ、その上で6種類のAIエージェントに会話をさせるプログラムを組み、例えば、「老人ホームをつくるとしたら、どの場所につくるのが最適か」などを色分けで表示できるようにしています。AIが言葉ではなく、地図で回答する仕組みにすることで、直感的に理解できるようにするなど、研究が進められていました。

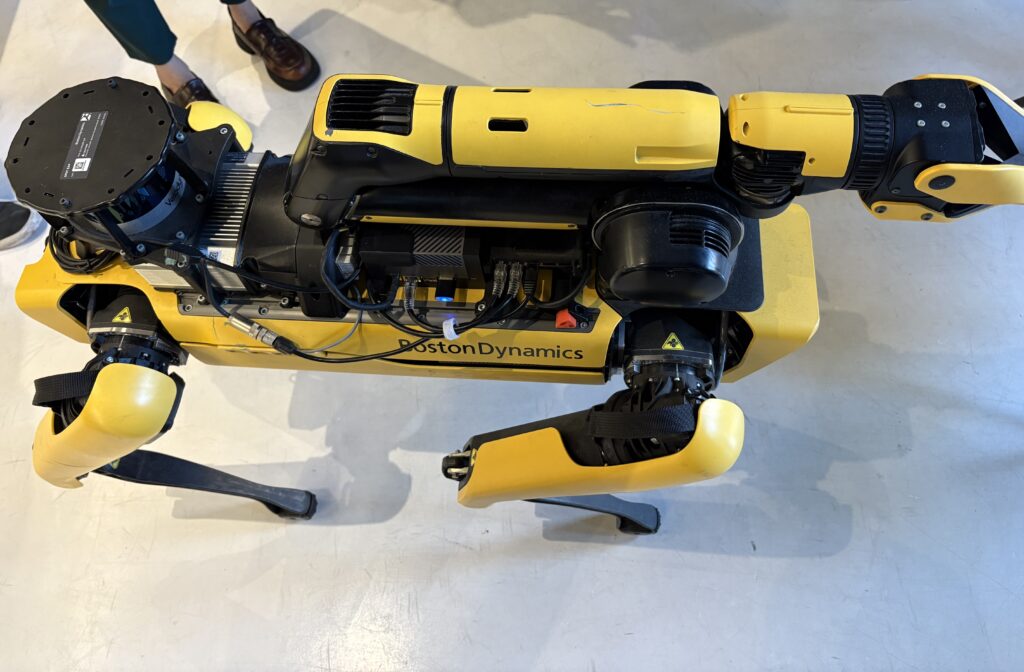

最後に、主に学生が行っている「ロボット研究」をチェック。物流の過程で、消費者に届けるラストワンマイルをロボットで代行できないか、犬型のロボットで実験を行っています。障害物があっても操作ができるので、今後は町中の危険な場所の確認・調査なども検討が可能です。

そして、ロボットにもAIを活用し、関節をコントロールする実験をデモンストレーション。「将来的には、家事ができたり、洗い物ができたりするロボットなどを試していきたい」と意欲を見せていました。

研究室の責任者であるMichael Lin教授は、実は台北科技大学の出身で、MITのコラボ先として台北科技大学を選択したのも、「大学のランキングではなく、学生の思いを大事にコラボしたかったから」と、ユーモアと同時にとても温かみのあるお人柄に触れることができました。Michael教授が台湾で研究されていること、また、TDRIとのコラボレーションが生まれていることが、台湾のデータ活用の懐の深さと未来を表しているようで、とてもうらやましく思うと同時に、この熱量をなんとか沖縄にも波及させていきたいと思いを新たにしました。

【台北科技大学 シティサイエンス研究所での学び】

・データ活用と可視化におけるデザインの活用

・都市データと人々の暮らしとの接続

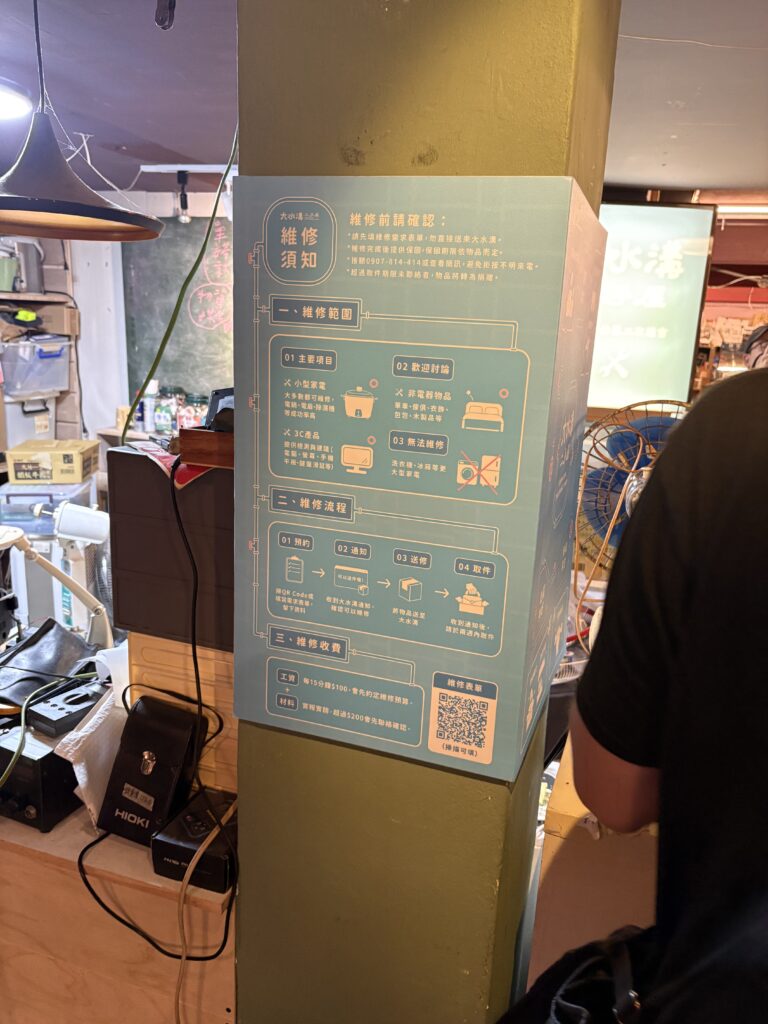

5.【コミュニティづくり/サーキュラーエコノミー】大水溝セカンドチャンスショップ

1日目の最後は「大水溝セカンドチャンスショップ」を訪問しました。古い公営住宅団地の地下に位置し、旧軍人福祉センターを転用した、「再生」をテーマに掲げる地域ケア拠点です。TDRIのメンバーから、「入口は暗く、人気のない場所ですが、怖がらないで!」というアナウンスがあったので、覚悟(!?)を持って進んでいくと、ひときわ明るくブルーのライトで照らされた、かわいいサインがありました!

ここは、住民から寄贈された物品を、選別・修理をして再販売され、資源のライフサイクルを延長すると同時に、社会的弱者層への雇用機会を創出しています。TDRIが参画することで、案内システムやブランド力の強化、修理作業スペースにデザイン要素を取り入れることで、コミュニティの力を向上しています。

さらには、上の団地に住む一人暮らしの高齢者の健康チェックを兼ねて、スタッフが家電の使い方をレクチャーしたり、話を聞いたりなど、コミュニティとしての機能も兼ね備えていました。何でも、家電の間違った使い方でとても火事が多い地域だったそうで、その火災予防と健康チェックを兼ねて、この取組をスタートしたとのこと。頭が下がります…。

このショップのコンセプトは、「人とモノの命をつくる」。このコンセプトに共感したTDRIのスタッフが、さまざまなポイントでデザイン視点を注入していくことで、徐々にショップとしてのチカラをつけていきました。

このショップは、サーキュラーエコノミーの実践、地域のコミュニティづくりだけでなく、デザインのチカラによってブランディングができており、かつ、利用者視点のUX・UIが整っているために、非常に利用しやすい空間、目的地となる空間を実現していました。個人的には、TDRIの底力を見せつけられた感覚で、1日目にしてこの旅一番の衝撃的な場所となりました。

【大水溝セカンドチャンスショップでの学び】

・オーナーやスタッフの思い×デザインの相乗効果

・循環型経済の実装と地域コミュニティ運営を統合したビジネスモデル

これにて1日目が終了! 1日目は、台湾が「デザインを社会のOSにしている国」であることを肌で感じる1日でした。循環・データ・AI・コミュニティ──それぞれのテーマがデザインの力で結び付き、人や地域の未来を形づくっている。この学びを、沖縄の文脈にどう実装するか。私たちの挑戦が、ここから始まります。