台北駅から台湾高鐵に揺られること約30分、新竹駅まで移動して2日目の視察がスタートしました。ちなみに、新竹は毎年台湾デザイン研究院(TDRI)が主催している「台灣設計展(TAIWAN DESIGN EXPO)」の2023年の会場となったエリアです。

1.【サーキュラーエコノミー】春池ガラス

1か所目は、ガラス産業におけるサーキュラーエコノミーを実践する「春池ガラス」です。

1981年の設立以来、廃ガラスの回収を中心に事業を展開してきましたが、2代目の吳庭安氏のもとでTDRIと連携し、サーキュラーデザインを本格導入しました。現在では台湾全土の約70%の廃棄ガラスを回収し、BtoC製品のみならず、液晶ガラスを建材レンガに再生するなどBtoB領域にも広がっています。

吳氏が強調したのは、「循環」と「デザイン」の両立。デザインを取り入れることで消費者に受け入れられ、ブランド価値を高めたといいます。その象徴が、白を基調とし、床やカウンターにも廃ガラスを取り入れた「春室カフェ」。空間全体が“循環の美学”を体現しています。

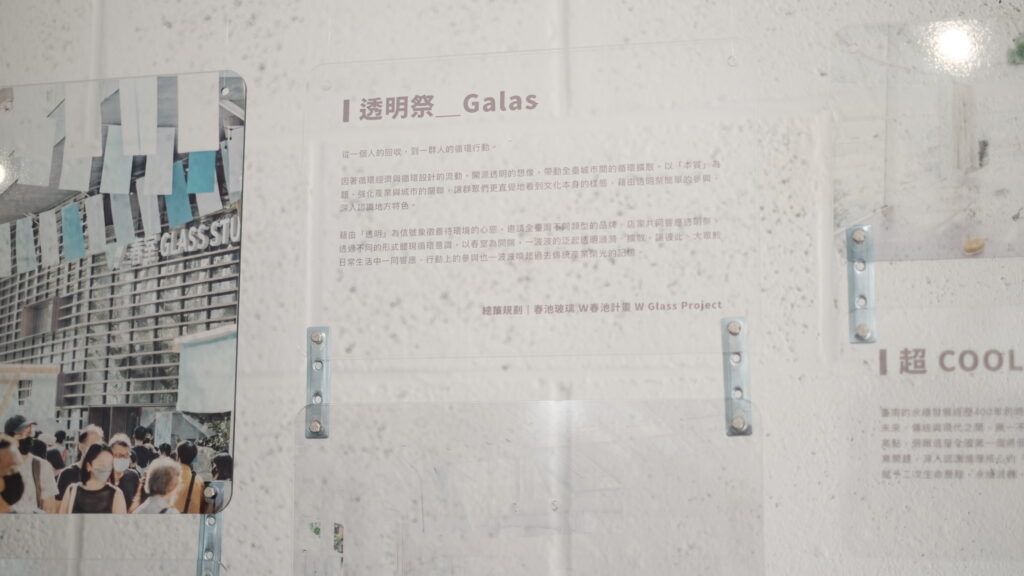

さらに、毎年開催するイベント「透明祭」ではホテルや飲食店と連携して「透明スイーツ」を提供するなど、ガラスの魅力を多角的に発信。さまざまな手法でガラスの魅力を伝えています。

こうした取組により、春池ガラスも技術者不足に陥っていましたが、経営にデザインを取り入れたことでブランディング(ファンづくり)に成功し、今では20代の作り手が数多く活躍する状況になっているそうです。

最後に、ガラス製品の製造工程をパフォーマンスとともに解説いただきました。この時の作り手は、前年にDIOが参加したツアーでもパフォーマンスをしていた若者で、若い方が頑張っている姿に私たちも元気をもらいました。

【春池ガラスでの学び】

・サーキュラーエコノミーにおけるデザインの役割

・経営にデザインを取り入れることで人材不足を解消

2.【サーキュラーエコノミー/リノベーション/コミュニティづくり】將軍村(General Village)

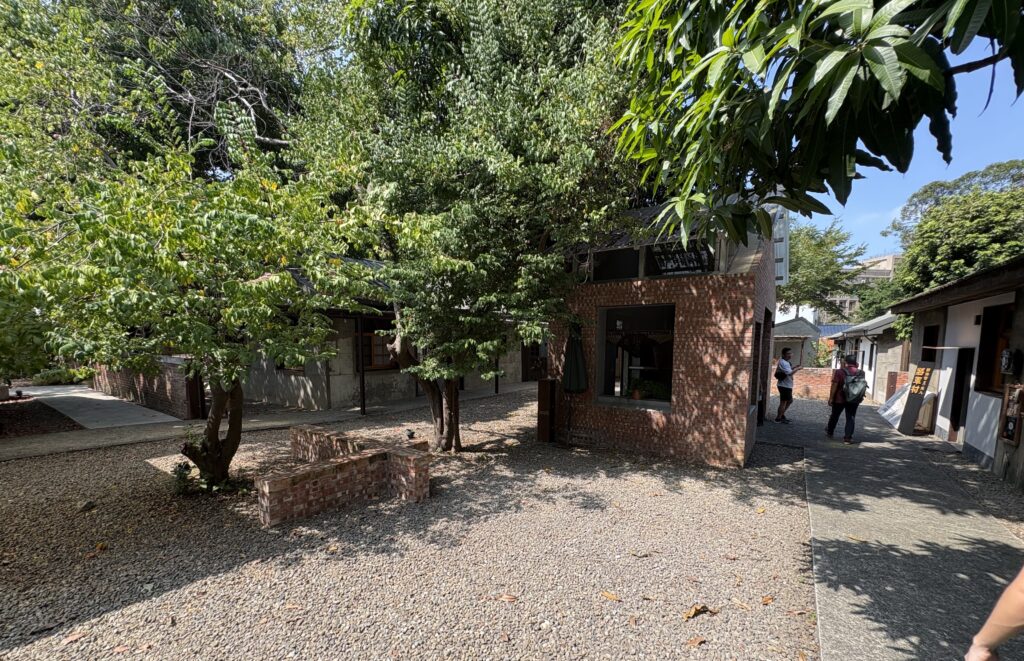

2か所目は、かつて軍人や高級将校とその家族の住居として使われていた眷村(軍眷村)を文化・歴史と創意空間として再生した「將軍村(General Village)」を訪問。

その歴史は古く、1959年に金城新村として建設され、当初は89棟もの住居がありました。金門防衛司令部の高級幹部や複数の将軍が居住したことから、「將軍村」や「百顆星星的家(百の星の家)」と呼ばれるようになりましたが、現在は15棟が保存され、2015年に歴史建築として登録されました。

リノベーションして、現在は、展覧館、カフェ、ギャラリー、文創ショップ入居し、無料で見学可能な文化施設として生まれ変わっています。

説明を聞いた後は実際に村内を案内いただき、まずは、貴重な植物を育てている庭園へ。当時の防空壕も残っていて、当時の面影を偲ばせます。15棟残る建物も素晴らしいリノベーションが施され、その魅力に気づいた若者が訪れる場所になっているそうです。

さらに、將軍村は地元の人とのつながりをつくることも重視しており、定期的にイベントも開催。コミュニティとしての役割も果たす場所になっています。リノベーションを通じて「ストーリーを伝える場」として再構築された空間は、若者や観光客を惹きつけ、地域の誇りを育んでいました。

【將軍村(General Village)での学び】

・歴史とストーリーを伝えるリノベーション手法

・土地由来の植物や文化を未来へつなぐ姿勢

3.【サーキュラーエコノミー】ホーチェン株式会社(HCG)

続いての訪問先は、1931年創業で100年近い歴史を持つ「ホーチェン株式会社(HCG)」です(歓迎の電光掲示板がうれしい!)。

同社は、台湾衛生陶器産業を代表するリーディングカンパニー。花瓶や水槽の製造から始まり、衛生陶器、厨房設備、配管器具、その後、建設、ストーブ・住宅設備、精密陶器、複合材料、さらには防弾セラミックスに至るまで多角的な分野へ事業を展開しています。

TDRIが進める「T22地域産業活性化デザインプロジェクト」では、工場見学体験を再設計し、ブランドにふさわしいサインシステムを導入。デザインを通じて“体験の質”を高めています。

まず驚いたのは、そのスケール感! 到着後は、プレゼンテーションルーム(まるで映画館のよう!)に案内していただき、ホーチェン株式会社(HCG)の企業理念と取組を拝聴。続いて、キッチン用品をはじめ、レースカーやダイビングシューズに使われているカーボン商品などを展示したショールームに移動し、実際の商品を手に取りながらホーチェン株式会社(HCG)の商品の魅力にも触れました。これらが全て1つの社屋に入っているから驚きです! 続いて、隣接する工場へ行き、トイレの便器を製造する工程を見学しました。

日常生活におけるさまざまな陶器を製造する過程で、多くの炭素を排出してしまっていることを課題にも真正面から向き合い、現在はその炭素を回収し、タイル製造に着手しています。台湾で大きな市場を得ている会社にもしっかりとサーキュラーエコノミーの精神が宿り、働くスタッフにもその考えが浸透していることで、成長の下支えとなっている姿を目の当たりにしました。

旅に参加していた学生も「HCGの工場が一番印象に残っています!」という声があり、デザインと製造の融合が強く印象に残る視察となりました。

【ホーチェン株式会社(HCG)での学び】

・サーキュラーエコノミーを企業文化として根づかせる重要性

・工場とデザインを掛け合わせたブランド戦略

4.【ブランディング/再生可能エネルギー】台灣電力公司(台電)

最後の訪問先は、昨年も訪問させていただいた「台湾電力公司(台電)」の「TAIPOWER D/S ONE 電幻1號所」です(こちらでも歓迎の電光掲示板が!)。

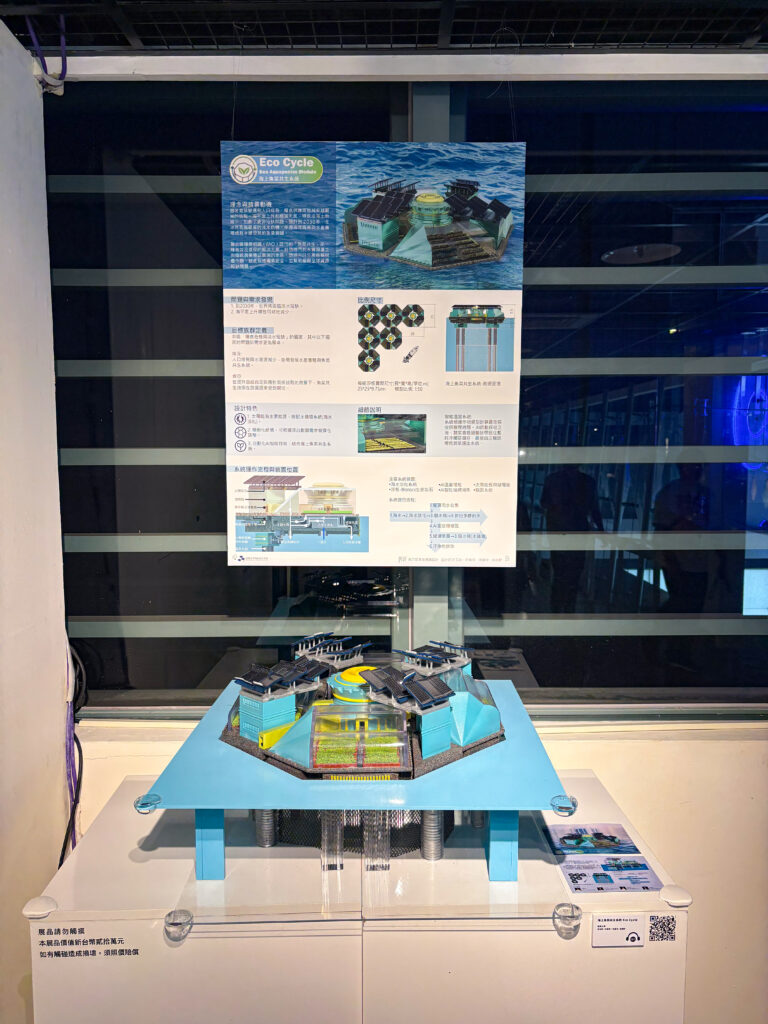

ここは台湾電力公司が2019年から運営する、台湾初の再生可能エネルギーの展示場。2フロアで、再生可能エネルギーのことを体験しながら学べる施設になっています。

創業以来、台湾電力公司は職人文化が根づき、市民にとって開かれた電力会社ではありませんでした。電気料金等の値上げで市民の理解を得られず苦しい状況に陥っていましたが、経営にデザイン視点を入れることでブランディングをスタート。自分たちの取組をしっかりと伝えていくことで、ブランドイメージの向上を図りました。

以降は、グリーンエネルギーのみならず、変電箱のリデザイン、台湾の北側にある収集場から鉱石や変電箱の廃棄物を回収し、デザインを施した製品にして販売するなど、「循環」も視野に入れ、さらなるブランド力の強化に務めています。

デザイン面で協力をしたTDRIも「台湾の国営事業で、デザインを介して一般市民とコミュニケーションが取れるのはすごく魅力的。今後もさまざまな事業で連携したい」と、デザインのチカラを改めて感じているそうです。

2階には、変電箱から各家庭に電気が届けられるまでをダイナミックかつ先鋭的な映像で表現していたほか、体を張って電気を起こす体験、電気を可視化できる体験など、「電気との体験をデザイン」し、来訪者が楽しみながら電気を学べる空間を提供していました。

【台湾電力公司(台電)での学び】

・公共サービスにおけるデザインの価値と影響力

・循環とブランディングを両立させた企業戦略

2日目は、台湾の大手企業とデザインの関係性、また、大手企業が進める台湾のサーキュラーエコノミー(サーキュラーデザイン)を学ぶ機会となりました。経営・文化・地域・技術、それぞれの領域でデザインが“循環”の要となり、企業の成長や地域再生の原動力になっていることを実感しました。

視察はこれで終了し、いよいよ3日目は、台湾のクリエイターと沖縄メンバーによる共創ワークショップへ。ここから、インプットからアウトプットへ──台湾と沖縄のクリエイティブ共創の第一歩が始まります。