最終日の3日目、前日夜に懇親会を開催して打ち解けた状態をつくったところで、セミナー&ワークショップの1日を迎えました。

1.【サーキュラエコノミー】Miniwiz

スタートは、台湾デザイン研究院(TDRI)が入る建物の1階にある、廃棄物(家庭・産業)から高性能建材を生み出す「Miniwiz」が運営する「Trash Kitchen」から。

創業者で代表のArthur Huang氏は、廃棄物を活用してそこにデザイン視点を入れるからこそ「社会的なインパクトを与えられている」とコメント。そのインパクトは、世界的なコーヒーチェーンやファストフードチェーン、スポーツメーカーをも動かし、彼らとのコラボレーションができるまでに成長しています。

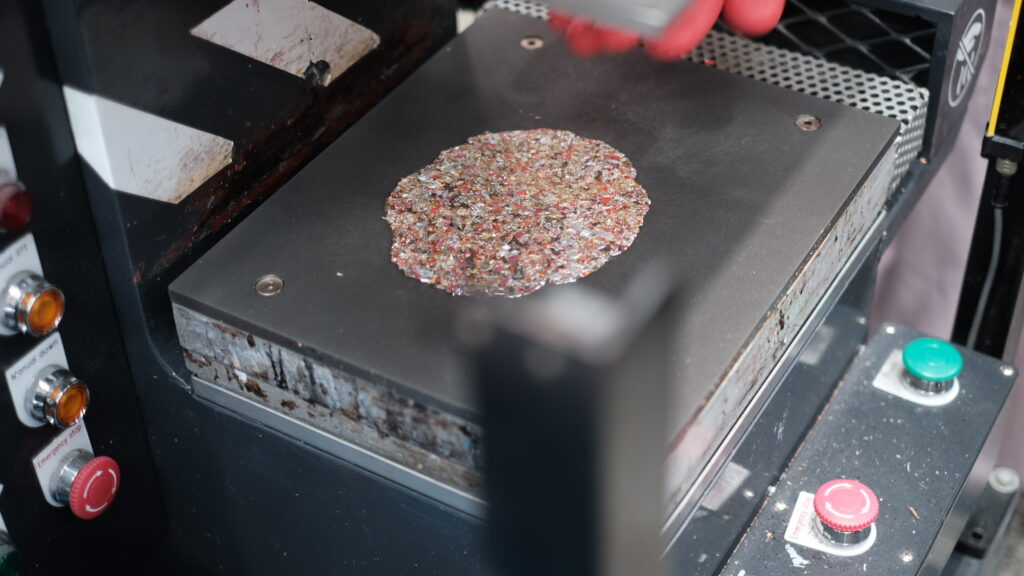

ここ「Trash Kitchen」には廃プラスチックをアップサイクル商品に変える機械「TRASHPRESSO」の簡易版「miniTRASHPRESSO」が設置され、今回は廃プラスチックを使ってサングラスをつくりました。

材料となるのは、集められた灰プラスチック24g(小さい丸型フレームであれば23g)だけ。自分がつくりたいフレームのカラーを想像しながら、さまざまなカラーのプラスチックを選んでいきます。私はグリーンをベースに少し紫を入れ、キラキラしたカラーを希望したのでこの組み合わせをセレクトしました。

工程はわずか3ステップ。選んだ廃プラスチックに熱を入れながらプレスし、でき上がりをイメージしながらねじり、それをフレームの型に入れて形を整えます。そして、レンズ部分をくり抜いて、その素材を使ってメガネのテンプル(つる)の部分をつくっていき、サングラス用のレンズを組み込んで、やすりで整えたらできあがりです。その間、ものの20分ほど!

日常使いできるクオリティーに一同興奮したまま、それぞれの作品を持って記念撮影をしました。

2.【地域ブランディング】趙文豪Wood氏(捷順企業股份有限公司)

お昼を挟んで、午後は講演とワークショップを開催しました。

最初は、台湾のナチュラルコスメブランド「茶籽堂(チャズータン)」のブランド創業者・趙文豪Wood氏(捷順企業股份有限公司)が登場。「茶籽堂」のブランドづくりから派生し、現在取り組んでいる東部・花蓮県の町づくりや、取組により関係人口が増えている事例を紹介しました。

町づくりの成功要因について、趙文豪Wood氏は「どんな町でも町おこしが必要という考え方は捨てることが大事。ポテンシャルがあり、住民が結束している地域でないとビジネス(商業)があっても成功しない。何よりも住民の結束力の高さが大事なので、まず、その思いがあるのかを聞きます」と発言。趙文豪Wood氏は住民の“覚悟”を確認し、現在は自らもそこに移住して町づくりを推進しています。

3.【建築×サーキュラー】郭英釗氏(九典聯合建築師事務所)

2人目は、地域の特色を公共空間に融合させる手法で知られ、国家文芸賞や総統創新獎など数々の賞を受賞している台湾の建築家・郭英釗氏(九典聯合建築師事務所)が登壇。

台東県政府とのプロジェクト「Taitung Aboriginal Galleria」では、オーストロネシア文化のストーリーを大事にしながら、廃棄されたコンテナを活用し、そこにデザイン視点を組み込んで、コンテナをそれぞれ異なる方向へ配置することで「市場」空間の雰囲気を創出。地域のストーリー×デザイン×サーキュラーエコノミーを建築の面で融合させた見事な事例に、沖縄メンバーは関心の目を向けながら熱心にメモを取っていました。

4.【AI×デザイン思考】TDRIのAIイノベーションシナリオ生成ツール

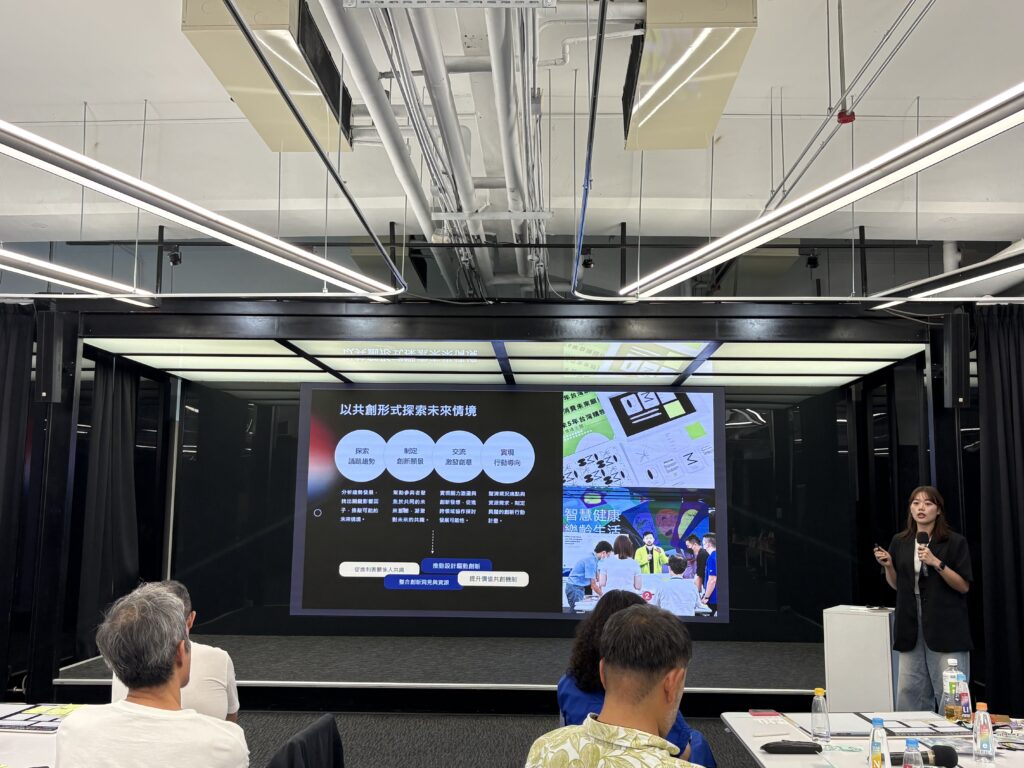

3番目の講演は、TDRIの「AIイノベーションシナリオ生成ツール」を紹介していただきました。

デザインを推進するTDRIがどのように最新のAIツールを使っているか、は私たちの最大の関心事の1つでした。それまで台湾の産業は「ハード技術重視」だったものを、今後は「人」「社会」「情境(コンテクスト)」を中心に据える必要があること、そして、「より良い未来をつくっていくために、また、それが良いものかどうかを検証するにはシナリオの生成ツールが必要」という思いから制作を進めたそうです。

ツールは、「Discover → Define → Develop → Deliver」の4段階をAIが補助し、チームが未来の課題と解決策を共創的に可視化できる構造になっています。

- 描く:Persona(人物設定)

AIが未来のユーザー像を生成し、行動や価値観を分析。 - 探索:Trend Exploration(トレンド探索)

AIがニュース・研究・社会動向からキーワードを抽出し、未来トレンドを把握。 - 発想:Ideation Scenario(発想シナリオ)

人とAIが共創し、未来の出来事や社会状況を文章化。 - 生成:Scene Generation(情景生成)

AIがストーリーを画像化し、未来社会の姿をビジュアルで描出。

このツールは、教育・デザイン思考研修だけでなく、政策設計・社会構想、地域共創のワークショップなど広く活用できるように設計されていて、実際に、大学でのデザイン思考のコースやデザインの専門ではない学生に指導する際に活用しています。

このようにAIの力で、アイデアの視覚化を高速化し、発想の深化と対話促進をすることで、文脈・価値判断・創造的統合など最終判断をすることに時間を割くことができるようになるという大きなメリットが生まれています。

5.【共創ワークショップ】南城市(知念エリア)の未来をデザインする

さて、最後は2日半のインプットの集大成、グループ別のワークショップです。沖縄チームに台湾のクリエイター10名が加わり、4チームで議論を実施しました。

議論のテーマは「沖縄県南城市の過疎対策について」。冒頭、南城市の職員による南城市の紹介、過疎になっている知念エリアの現状をプレゼンテーションし、台湾のクリエイターにも情報をシェアしたところで、グループごとのディスカッションがスタートしました。

TDRIがこの日のために準備したツールを使い、チーム名を決定した後、「課題の設定」「その課題を選んだ理由」「テーマ」「影響が及ぶ範囲の想定」「課題の解決方法」「その課題が解決した未来の姿(イラストで表現)」の各項目を、各種のカードを使いながら埋めていく形で、視覚的に楽しみながらアイデアを発散していくスタイルです。

各チームの提案は次のとおりです。

チーム1:「人のつながりを生む居場所のアップデート」

チーム2:「Farm to Table文化を発信し、観光やインセンティブ旅行へ接続する体験型施設」

チーム3:「『南城市が2000倍楽しめる』情報発信によるファンコミュニティ形成」

チーム4:「農業と漁業のパックヤードツアーをARやアートフェスで表現」

どのチームも南城市の可能性を多角的に捉え、熱のこもった発表となりました。

最後は本ツアーを企画したTDRIの產業前瞻組|Industry Foresight SectionのリーダーであるVivianさんから各チームのポイントを挙げながら、「地域の未来をつくるためにはハード(施設・インフラ)とソフト(人・仕組み・文化)の両面を整えていくことが欠かせません。その過程では、地元の人だけでなく、外部の専門家やクリエイターの力も大切です。若い世代が自分たちの町を誇りに思い、いつか戻ってきたいと感じられるような環境を育てることが目標。テクノロジーはあくまでツールであり、そこに『人の想い』をどう乗せるかが鍵になります。デザインの役割は、そうした考え方や価値を『見える化』し、『体験』として共有できるようにすることです。最も重要なのはやはり“人”で、地元の人と外部の人が互いの強みを活かして共創することこそが、地域を動かす原動力になります。そのためにも、信頼し合い、共に歩む“パートナー”の存在が何より重要です」と総評をいただきました。

台湾のクリエイターからも「観光とは文化を知ること。そこに住む人々の生活を見せないといけない。観光はその結果。文化を理解しないと観光につながらない」「次回は沖縄に行って(南城市の魅力を)肌で感じたい。地域を考える際は50年後、さらにその先を視野に入れることが大事」といった意見が寄せられました。南城市(沖縄)のことを真剣に考えてくれた台湾の仲間たちに、深い感謝と感動が広がりました。

これにて、2日間の視察とワークショップの全行程が終了。最後に、全行程を終えた参加者たちにTDRIからDIOのパネルがサプライズで贈られ、全員で記念撮影を行いました。

当初から私たちが目指していたのは、この旅を単なる視察で終わらせないということ。この学びを沖縄に持ち帰り、「何を大切にし、何を活かし、どんな未来を紡ぎたいのか──」私たちが出会うさまざまな課題に対して、この問いを続けていきます。

帰国後の10月30日には、旅の参加メンバーが沖縄、台湾からオンラインで再会し、今回の学びをシェアし、次につなげる共創を模索しはじめています。

今回出会えた素晴らしい仲間たち、そしてこれから出会う新しいパートナーとともに、DIOはこれからも“共創する地域デザイン”を進めていきます。